みなさま、おはようございます。6代目です。

加茂定ブログにお越しいただきありがとうございます。

お取引のお寺様から、

「檀家様のお位牌の件で相談にのってほしい」

と、ご連絡をいただきました。

早速にお伺いしましたところ、

「故人様の亡くなられた年月日が間違って彫られている」

ということでした。

先代ご住職様の時代に作られておられ、

現ご住職様も「どうして間違いが起きたのか?」は、不明とのことでした。

原因を追究しても致し方ありませんので、

「現時点で間違ったものを早く正しいものに訂正したい」

「故人様を、正しいお位牌でご供養したい」

というご依頼でした。

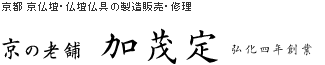

まずは、お預かり時点での状態です。

写真写りが悪くてすみません。

「七十九才」ではなく「八十一才」だそうです。

修理の方法としましては、

① 新しい札板を準備し、文字を彫る(台座はそのまま使用)

② 現状の札板を塗直し、文字を彫る(台座はそのまま使用)

③ 間違ってる文字部分を埋め、文字を彫る(台座はそのまま使用)

の3つがございます。

① 新しい札板を準備し、文字を彫る(台座はそのまま使用)

文字通り同サイズの札板を新規作成します。

既成の新品札板を利用することもありましたら、最初から作ることもございます。

この場合、表裏の文字も新しく彫り直します。

また、新規の札板と旧台座の表面の艶が異なってしまいます。

長年お祀りされていますので、旧台座はくすんでいるからです。

この手法に付きましては、過去ブログでご紹介しております。

※既成の新品札板を使いました。

② 現状の札板を塗直し、文字を彫る(台座はそのまま使用)

こちらは現状の札板を修理することになります。

塗りと金箔を剥がし、木地まで戻します。

さらに、文字彫りを削り、札板面を真っ平らにします。

そこから改めて塗りと金箔をやり直し、表裏の文字も新しく彫り直します。

①と同様、札板と台座の表面の艶が異なってしまいます。

また、お預かり時に比べて、札板の厚みが薄くなります。

この手法に付きましては、過去ブログでご紹介しております。

※既存の文字を活かしてますので、文字彫りは削っていません。

お寺様用お位牌の修理をご下命いただきました!~御開山位牌・前編~

お寺様用お位牌の修理をご下命いただきました!~御開山位牌・後編~

③ 間違ってる文字部分を埋め、文字を彫る(台座はそのまま使用)

こちらも文字通りになりますが、間違い部分のみピンポイントで直します。

①と②とは異なり、札板と台座の表面の艶は同じになります。

但し、塗りの状態が良くない場合は、出来ない場合もございます。

基本的には、現物を見せていただいてからの判断となります。

以上、3パターンの中からお選びいただきます。

①と②は、「お位牌の印象が変わってしまう」というお答えでした。

上でも申しましたが、新しい札板と旧台座の艶が異なってしまうからです。

20年近く手を合わせておられましたので、今のままが良いとのことです。

ですので、

「これまでのお位牌のお姿で、文字部分のみを直してほしい」

「慣れ親しんだお位牌で、故人様を今後もご供養していきたい」

お客様の胸の内を教えていただき、③番で行うことになりました♬

<修理前>

それでは、文字の訂正を見ていただきます。

「七十九才」を「八十一才」に修正するのですが、

「十」と「才」は触らずに、そのまま活かします。

「七」と「九」を「八」と「一」にします。

つまり、2文字だけ直すことになります。

方法は、「七」と「九」の文字を埋め、札板面を平坦にし、「八」と「一」を彫り直します。

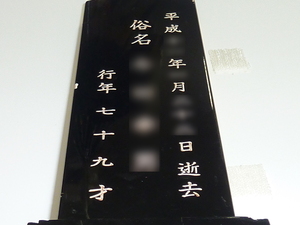

<修理後>

修理後ですが、いかがでしょうか??

綺麗に仕上がりました。

但し、1点だけ気になる点がございます。

<「七」の字>

<「八」の字>

<「九」の字>

<「一」の字>

埋めた文字の跡がうっすらと残っているのが、見えますでしょうか?

「七」と「九」がぼんやり見えています。

③の「文字を埋める」場合、

「最初の文字がうっすら残る」という事実があることを付け加えておきます。

この件に関しましては、事前にお客様にご了解をいただいています。

没年月日は、札板の裏側に彫ることが関西の主流です。

お仏壇にお祀りする時は見えませんので、気にならないと言えば気にならないですね。

※下線ですが、関東方面では表側に没年月日を入れられます。

完璧に消すとなりますと、①と②の手法になってしまいます。

こちらも付け加えさせていただきますね。

そして、肝心の埋める方法なのですが、

職人さんにお聞きしましたところ、

「。。。」

「。。。。」

「。。。。。」

「企業秘密!」

と言うことで、私も分からないままです

この職人さんだけのオリジナル手技なので、言いたくないのは分かります。

でも、お客様にご説明しなければならない身としては、知りたいですね(笑)

でもでも、やっぱり「技術は宝」ですから致し方ないですね

では、改めて仕上がりをご覧下さい。

遠目でしたらば、うっすら残る文字も気になりませんね♬

お寺様でお魂入れ法要をされますので、

文字彫り終了後、お寺様に納めてきました。

ご住職様からは、「グッド!」と仰っていただきました。

お檀家様には、ご住職様からお渡しいただきますので、最終的なお客様の感想はお聞きしておりません

ご住職様同様に、「グッド!」な印象を持っていただけていればなぁと思います。

「文字が間違って彫られている」

相当なレアケースでした。

名古屋での修行時代にも、

文字間違いの修理ってしたこと有るような無いような。。。

自分でもハッキリと思い出せないほど、印象的なお仕事となりました。

名古屋では卸会社に勤めていましたので、相当数の事例を見聞きしています。

それでも思い出せないので、本当に珍しい経験でした。

「文字間違い」は起こってほしくないですが、こういうことが起こりうる可能性もございます。

と言いますか、すでに起きてしまっているんですね。

もし、今同じような状態でお困りのようでしたらば、

些細なことでもかまいませんので何なりとお問い合わせください。

しっかりとサポートさせていただきます!

【お問い合わせ先】

ホームページからのお問い合わせはこちらからお願いいたします。

直通メールアドレス 0883@d2.dion.ne.jp からもご利用いただけます。

※返信にお時間がかかる場合もございます。

<以下、関連ブログです>

お寺様・お客様の「故人様を正しくご供養したい」

というご期待に添えることはできたかと思います。

これから先も大切に、大事にお祀りしていただければと思います。

そして、何よりも重要なことは、

お亡くなりになられた方が、お喜び頂けていれば幸いです。

この度のご縁、誠にありがとうございました。

さて、前々回のブログで歯医者さんに通院していることをお話しいたしました。

お陰様で最後の1回も終わり、虫歯もすべて治療できました^^

治療後に「歯石をクリーニングしましょう」と言われ、

良い機会なのかなと思い申し込みました。

そもそもの私の認識が、

「歯石」=「食べ残し」と、勝手に認識していました。

ですので、

「ブラシを使って、簡単に掃除する」

そう思っていました。

ところがどっこい、全然違うじゃないですか!

診察台に座らされ、歯を削られています!!

「え!え~~~~っ!!」

しかも、ちょっと痛みを感じる所もあります><

私 「先生、なんで削るんですか?」

先生 「歯に石が付いていますから、削るのは当然です。」

鏡で見せてもらいましたが、先生の言われることが正しかったです。。。

当然と言えば当然なんですが。。。(笑)

もう、腹をくくるしかありません。

30分近く、削ってもらいました。

虫歯の治療よりも、全身に力が入りました

ようやく終了し、色々とお話をいただきます。

先生 「1回では、すべての歯石が取れませんので、何回かに分けて行います!」

「削ったところが2,3日はスース―すると思います。」

「しばらくは、水が沁みるかもしれません」

「歯の服を脱がされたと思ってください 」

」

そして、最後に一言。

先生 「スース―するのは、歯が生きている証拠です」

私 「私の歯は、今まで死んでいたんですね。。。」

先生 「このまま放置して置いたら、歯が抜けてるところでした」

「手遅れになる前に気付かれて良かったですね

」

」

衝撃の事実を知り、再び通院を決意いたしました。

みなさま、歯は大切にしてくださいませ。

歯が死なないように。。。

合掌

#京都 #kyoto #京仏壇 #京仏具 #仏壇 #仏具 #寺院用具 #加茂定

#位牌 #札板 #文字彫り #文字間違い #文字彫り直し

#仏壇のある暮らし #仏壇のある部屋 #1家に1仏壇